Oleh : Tanty SR Thamrin

Narasi Perempuan, seorang Janda

Di sebuah kota besar di Indonesia, seorang perempuan muda berusia 28 tahun baru saja ditinggal mati suaminya akibat kecelakaan. Ia sarjana dari universitas ternama, berprofesi sebagai staf profesional di sebuah perusahaan, dan secara ekonomi relatif mandiri. Namun, yang mengejutkan bukanlah beban finansial pasca kehilangan pasangan, melainkan tatapan sosial yang mendadak berubah.

Teman sekantor mulai bergosip: “Hati-hati, dia sekarang janda, bisa saja jadi penggoda.” Kerabat sendiri pun melontarkan kalimat ambigu: “Kamu kan masih muda, pasti cepat cari pengganti, ya?” Di lingkungan perumahan, ada ibu-ibu yang sengaja menjaga jarak, seolah status barunya membawa potensi ancaman.

Ironisnya, pendidikan tinggi dan status profesional tidak melindungi perempuan itu dari stigma. Seolah-olah, menjadi janda adalah identitas sosial yang menenggelamkan seluruh pencapaian lain.

Pertanyaan pun mengemuka: mengapa status “janda” lebih membebani perempuan ketimbang laki-laki duda? Mengapa stigma itu bersifat begitu merata, menimpa janda dengan latar belakang apa pun—muda atau tua, berpendidikan atau tidak, kaya atau miskin? Pertanyaan inilah yang perlu dijawab dengan pendekatan analisa gender equality dan Feminist Security Studies.

Stigma, Labelisasi Sosial, dan diskriminasi

Dalam imajinasi sosial kita, kata “janda” sering kali menjadi kata yang berlapis stigma. Ia bukan sekadar status sipil, melainkan label yang memicu prasangka.

Janda sering diposisikan dalam kacamata negatif: dianggap menggoda suami orang, menjadi beban keluarga, atau dicap sebagai perempuan gagal. Stigma ini bukanlah bawaan budaya, melainkan hasil konstruksi sosial yang terus-menerus menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Konstruksi ini bukanlah hal bawaan budaya, melainkan hasil bentukan patriarki yang memandang perempuan sebagai “lengkap” hanya jika berada dalam ikatan pernikahan. Tanpa suami, perempuan dianggap kehilangan nilai.

Sebagaimana digambarkan dalam Ontologi Janda: Kisah-kisah Pemimpin Keluarga, pengalaman itu kerap hadir dalam bentuk yang menyakitkan: “…melewati onak dan duri cibiran tetangga, yang segera menutup pintu rumahnya saat Ia lewat. Ia diperlakukan seperti pengidap penyakit sampar yang akan menulari siapapun yang melihatnya. Penyebabnya hanya satu, Ia janda muda yang cantik.” (Tiga Matahari Helena – Ietje S. Guntur).

Bandingkan dengan duda yang justru sering dipersepsikan lebih kuat secara sosial. Duda sering dianggap menarik: sosok matang, mandiri, bahkan lebih “berharga” di pasar perkawinan. Sementara janda diperlakukan sebagai aib atau ancaman. Perbedaan ini adalah bukti ketidaksetaraan gender: ketika status perkawinan sama-sama “kehilangan pasangan”, beban sosial hanya ditimpakan pada perempuan.

Diskriminasi terhadap janda hadir di banyak lapisan kehidupan dan mengekang mereka dalam struktur sosial yang seakan-akan tak terlihat, tetapi bekerja sangat kuat. Di dalam keluarga, janda sering dianggap sebagai “beban” yang keberadaannya hanya menambah tanggungan, bukan sebagai individu dengan hak dan martabat penuh. Suara mereka dalam pengambilan keputusan rumah tangga menurun drastis, bahkan harta atau warisan yang seharusnya menjadi hak mereka kerap direbut oleh keluarga besar pihak laki-laki.

Di ranah masyarakat, janda diposisikan sebagai perempuan “tidak lengkap”, status perkawinannya lebih menonjol daripada prestasi atau kontribusinya. Mereka menjadi sasaran gosip, candaan seksis, hingga pelecehan yang mengikis harga diri dan kepercayaan diri. Sementara itu, di dunia kerja, stigma yang tidak kalah kejam terus membayangi: janda sering dilabeli tidak stabil secara emosional, terlalu sensitif, atau dijadikan target pelecehan seksual oleh atasan maupun rekan kerja.

Semua bentuk diskriminasi ini merupakan cerminan kekerasan struktural sebagaimana dijelaskan Johan Galtung: kekerasan yang tidak selalu tampak secara fisik, tetapi beroperasi melalui norma sosial, aturan tak tertulis, serta kebijakan yang bias. Dengan cara demikian, diskriminasi bekerja sistematis, membatasi ruang hidup janda sekaligus melanggengkan kerentanan mereka di berbagai lini kehidupan.

Janda sebagai Kepala Rumah Tangga

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, sekitar 12,72 % kepala rumah tangga di Indonesia adalah perempuan, dan mayoritas di antaranya—sekitar 70,37 %—menjadi kepala keluarga karena berstatus janda setelah suaminya meninggal. Dengan populasi Indonesia yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa, proporsi tersebut menunjukkan bahwa jumlah janda di Indonesia diperkirakan mencapai puluhan juta orang, yang tersebar luas di berbagai wilayah.

Sebagai kepala keluarga, janda memikul beban ganda: harus mencari nafkah, sekaligus mengurus anak dan rumah tangga. Tugas domestik yang biasanya dibagi dengan pasangan kini sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya, sementara beban publik dalam bentuk pekerjaan mencari uang juga tidak bisa dihindari.

Inilah bentuk nyata dari ketidakadilan gender. Beban ganda ini tidak dialami laki-laki dalam derajat yang sama. Duda yang memiliki anak biasanya lebih cepat “ditolong” oleh keluarga besar, anak-anaknya diasuh oleh orang tua atau kerabatnya atau segera dinikahkan kembali. Sementara janda sering dibiarkan berjuang sendirian, dengan sedikit dukungan struktural plus ditambah dengan beban stigma dan diskriminasi.

Gender Equality: Janda sebagai Subjek Penuh

Prinsip kesetaraan gender menuntut bahwa perempuan dipandang sebagai individu utuh dengan hak, kapasitas, dan martabat yang setara dengan laki-laki, terlepas dari status perkawinannya. Namun, konstruksi sosial di Indonesia masih menempatkan status janda sebagai penurunan nilai diri. Identitas mereka direduksi semata-mata pada absennya pasangan laki-laki, seolah seluruh pencapaian lain—pendidikan, keterlibatan ekonomi, maupun kepemimpinan sosial—secara otomatis kehilangan legitimasi. Situasi ini mengungkap bahwa kesetaraan gender di Indonesia belum berjalan substantif, melainkan berhenti pada tataran deklaratif. Norma budaya patriarkis yang menautkan nilai perempuan pada ikatan perkawinan, diperkuat dengan praktik sosial dan kebijakan publik yang belum responsif, menjadikan janda kelompok yang termarjinalisasi secara struktural.

Mengakui janda sebagai subjek penuh berarti melakukan pergeseran paradigma: dari melihat “kekurangan” (ketiadaan pasangan) ke menegaskan “kapasitas” (ketahanan ekonomi, pengalaman hidup, dan peran pengasuhan). Pergeseran ini bukan sekadar soal wacana, melainkan langkah konkret untuk membongkar praktik diskriminatif yang menghambat partisipasi perempuan dalam pembangunan. Dengan kata lain, memperlakukan janda sebagai subjek penuh adalah ujian nyata dari komitmen kesetaraan gender: apakah masyarakat bersedia menilai perempuan berdasarkan kontribusi dan kapasitasnya, bukan berdasarkan status perkawinan yang dikonstruksikan oleh norma patriarkal.

Feminist Security Studies: Keamanan yang Lebih Holistik

Feminist Security Studies (FSS) menawarkan lensa kritis terhadap paradigma keamanan tradisional yang kerap berpusat pada negara, militer, dan konflik bersenjata. FSS memperluas definisi keamanan menjadi persoalan keseharian, termasuk pengalaman perempuan dalam menghadapi stigma, diskriminasi, dan kekerasan simbolik.

Bagi janda, ancaman terbesar bukanlah perang, melainkan penyingkiran sosial, kerentanan ekonomi, dan luka psikologis. Mereka sering menghadapi pelecehan di ruang publik, kesulitan mendapatkan pekerjaan layak, keterbatasan akses terhadap jaminan sosial, serta tekanan mental akibat pandangan masyarakat yang menyalahkan atau mencurigai mereka.

Dalam kerangka FSS, rasa aman bukan sekadar perlindungan hukum, melainkan juga pengakuan martabat. Seorang janda belum benar-benar aman jika masih dicap sebagai beban, dianggap ancaman moral, atau diisolasi dari dukungan komunitas. Keamanan baru tercapai ketika mereka bebas dari stigma, memiliki akses ekonomi yang memadai, serta memperoleh dukungan psikososial untuk memulihkan diri dan anak-anaknya.

Gender and Development (GAD): Ekonomi Politik Perjuangan Janda

Jika analisis kesetaraan gender menekankan pada norma dan prinsip keadilan, serta Feminist Security Studies (FSS) menggarisbawahi pengalaman perempuan dalam dimensi keamanan, maka pendekatan Gender and Development (GAD) menyoroti level struktural—yakni bagaimana sistem ekonomi dan politik secara sistematis memproduksi serta mereproduksi kerentanan janda. Dalam konteks Indonesia, posisi janda sebagai kepala rumah tangga sering kali dihadapkan pada hambatan ganda: pasar kerja yang bias gender, kebijakan publik yang tidak responsif, dan norma sosial yang tetap menempatkan perempuan pada sektor domestik. Diskriminasi upah, keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak, serta minimnya perlindungan sosial memperkuat lingkaran kerentanan yang sulit diputus.

Analisis GAD penting karena mengungkap bahwa persoalan janda bukan sekadar keterbatasan individu, melainkan hasil dari konfigurasi ekonomi-politik yang menstrukturkan ketidakadilan. Beban ganda—mengelola kerja domestik sekaligus mencari nafkah—tetap tidak diakui secara ekonomi maupun politik, sehingga perempuan janda diposisikan dalam ruang “eksploitasi diam-diam” yang dilegitimasi oleh norma patriarkis dan pasar neoliberal. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi janda tidak cukup dipahami sebagai sekadar membuka akses kerja atau program bantuan karitatif. Ia harus diposisikan dalam agenda transformasi struktural: menantang bias kebijakan fiskal, memperjuangkan sistem perlindungan sosial yang inklusif, dan merombak norma institusional yang meminggirkan perempuan sebagai aktor ekonomi.

Dengan kata lain, pendekatan GAD menggeser orientasi dari “charity approach”—yang melihat janda sebagai penerima belas kasihan—menuju “structural change approach” yang menempatkan mereka sebagai subjek politik-ekonomi. Perubahan ini bersifat mendasar, karena hanya dengan mengubah struktur, janda dapat memperoleh ruang partisipasi yang adil, diakui kapasitasnya, dan tidak terus-menerus direproduksi sebagai kelompok rentan.

Perspektif Interseksional: Janda Tidak Homogen

Analisis interseksionalitas menolak pandangan yang mereduksi janda sebagai kelompok tunggal dengan pengalaman seragam. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa realitas janda selalu dipengaruhi oleh persilangan faktor usia, kelas sosial, tingkat pendidikan, lokasi geografis, agama, dan etnis. Persilangan inilah yang melahirkan lapisan kerentanan yang berbeda dan sering kali berlapis. Seorang janda muda, berusia di bawah 30 tahun, berpendidikan tinggi, dan tinggal di perkotaan, lebih mungkin berhadapan dengan stigma moral, kecurigaan atas integritas seksual, atau hambatan dalam membangun kembali relasi sosial—bahkan ketika ia memiliki sumber daya ekonomi. Sebaliknya, seorang janda di pedesaan dengan pendidikan terbatas akan menghadapi persoalan yang lebih struktural: kemiskinan, keterbatasan akses terhadap layanan publik, hingga ketergantungan pada jaringan keluarga atau komunitas yang patriarkis.

Bahkan dalam ruang profesional yang dianggap “modern,” status janda dapat beroperasi sebagai cap sosial yang memengaruhi peluang promosi, posisi tawar dalam institusi, dan interaksi sehari-hari. Dengan demikian, janda tidak bisa dipahami melalui satu kacamata identitas semata. Perspektif interseksional mengharuskan analisis yang lebih teliti: bagaimana irisan identitas dan struktur sosial tertentu menghasilkan konfigurasi kerentanan dan peluang yang unik bagi setiap janda.

Pendekatan ini tidak berhenti pada deskripsi perbedaan, tetapi menuntut kebijakan dan intervensi yang mampu mengenali kompleksitas tersebut. Mengabaikan interseksionalitas berarti menciptakan kebijakan “satu ukuran untuk semua” yang justru gagal menjawab kebutuhan nyata. Oleh karena itu, intervensi berbasis interseksionalitas bersifat krusial untuk memastikan bahwa janda diperlakukan sebagai subjek penuh dengan pengalaman majemuk—bukan sebagai kategori tunggal yang disederhanakan.

Sintesis Teoritis: Dari Kesetaraan ke Martabat dan Transformasi

Integrasi berbagai kerangka analisis memperlihatkan bahwa posisi janda dalam masyarakat tidak bisa dipahami secara parsial, melainkan melalui pendekatan multidimensional. Pertama, kerangka Gender Equality menegaskan hak normatif janda sebagai subjek penuh: mereka bukan entitas “kurang” hanya karena kehilangan pasangan, melainkan individu yang berhak atas pengakuan martabat, perlakuan setara, dan akses yang adil terhadap sumber daya. Kedua, Feminist Security Studies memperluas definisi keamanan dari sekadar absennya kekerasan fisik menjadi juga perlindungan dari stigma, diskriminasi, dan pelecehan simbolik yang dialami janda dalam kehidupan sehari-hari. Keamanan mereka, dengan demikian, harus dipahami sebagai soal martabat, bukan sekadar persoalan fisik.

Ketiga, perspektif Gender and Development (GAD) mengungkap dimensi ekonomi-politik yang kerap luput. Kerentanan janda tidak lahir dari kondisi personal semata, melainkan dari struktur kebijakan dan pasar kerja yang gagal mengakomodasi posisi mereka sebagai kepala rumah tangga. Diskriminasi di dunia kerja, rendahnya upah, minimnya perlindungan sosial, dan beban ganda domestik–publik membentuk lingkaran kerentanan yang bersifat sistemik. Karena itu, pemberdayaan tidak cukup berhenti pada akses kerja atau bantuan karitatif, melainkan menuntut transformasi struktural yang membongkar pola eksklusi.

Keempat, interseksionalitas memperingatkan bahwa janda bukan kategori homogen. Identitas mereka terbentuk oleh irisan usia, kelas, pendidikan, lokasi, agama, dan etnis yang melahirkan kerentanan sekaligus peluang berbeda. Kebijakan yang abai terhadap keragaman ini berisiko memperkuat bias baru, hanya menguntungkan kelompok tertentu sambil menyingkirkan yang lain.

Dengan sintesis ini, perjuangan janda harus dipandang sebagai isu yang melampaui sekadar status perkawinan. Ia menyangkut hak normatif, keamanan yang bermartabat, akses ekonomi yang adil, dan keadilan sosial yang transformatif. Janda bukan objek belas kasihan, melainkan subjek politik yang sah, yang pengakuan dan pemberdayaannya merupakan bagian integral dari agenda demokrasi, pembangunan inklusif, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Sintesis teoretis ini menegaskan bahwa kebijakan negara terhadap janda masih terjebak dalam logika karitatif dan homogenisasi. Perspektif Gender Equality menuntut pengakuan janda sebagai subjek penuh dengan hak pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi publik, bukan sekadar penerima bantuan. Feminist Security Studies mengingatkan bahwa keamanan janda tidak cukup diukur dari ketiadaan kekerasan fisik, tetapi juga dari kebebasan stigma dan diskriminasi yang kerap diabaikan dalam UU Perlindungan Perempuan.

Pendekatan Gender and Development menunjukkan kelemahan struktural program jaminan sosial dan kebijakan ketenagakerjaan yang gagal mengakomodasi beban ganda dan diskriminasi pasar kerja. Sementara interseksionalitas menyingkap bahwa kebutuhan janda berbeda menurut kelas, usia, pendidikan, dan lokasi, sehingga kebijakan berbasis “one size fits all” justru memperdalam kerentanan. Dengan demikian, kritik normatif yang tajam muncul: negara Indonesia belum mengakui janda sebagai subjek politik bermartabat. Reformasi kebijakan harus bergerak dari logika amal menuju transformasi struktural yang menegakkan keadilan sosial, keamanan bermakna, dan martabat manusia.

Perlawanan: Menjadi Subjek

Kehilangan pasangan merupakan peristiwa traumatis yang meninggalkan luka mendalam, selain secara teknis harus menjadi kepala keluarga dan orang tua tunggal bagi anak-anaknya. Namun, bagi janda, trauma dan kondisi tersebut kerap diperparah dengan beban stigma yang terus menghantui. Alih-alih memperoleh dukungan, mereka justru sering menerima tatapan curiga, menjadi bahan gosip, atau menghadapi diskriminasi di ruang-ruang sosial. Akibatnya, luka psikologis yang mereka tanggung bersifat berlapis: rasa kehilangan yang mendasar, tekanan ekonomi yang menekan, serta pelecehan sosial yang merongrong martabat.

Anak-anak janda pun ikut terdampak, mengalami rasa kehilangan yang sama, sambil menanggung stigma sebagai “anak dari keluarga tidak utuh” hingga perundungan di sekolah yang memperdalam luka mereka. Proses penyembuhan dari trauma berlapis ini memerlukan pendekatan berlapis pula. Keluarga harus menjadi lingkar pertama yang memberi rasa aman, bukan justru menambah beban stigma. Komunitas sebaya sesama janda yang saling berbagi pengalaman dapat menjadi ruang ketahanan psikologis yang signifikan. Layanan psikososial seperti konseling, terapi trauma, dan dukungan kesehatan mental menjadi kunci dalam memulihkan martabat.

Sementara itu, ruang narasi—baik melalui menulis maupun bercerita—berfungsi sebagai cara untuk mengubah luka menjadi kekuatan. Semua langkah ini adalah bagian integral dari keamanan manusia (human security), karena tanpa dukungan psikologis yang memadai, janda akan terus menanggung luka yang menghambat masa depan mereka dan anak-anaknya.

Meski dibayangi stigma dan tekanan sosial, janda tidak pernah sepenuhnya pasif. Banyak dari mereka justru menjawab diskriminasi dengan berbagai bentuk perlawanan yang nyata dan berlapis. Perlawanan pertama muncul dalam keseharian: bertahan hidup, bekerja untuk menafkahi keluarga, mendidik anak, dan menolak menyerah pada pandangan negatif yang dilekatkan masyarakat. Tindakan-tindakan ini, meski tampak sederhana, sesungguhnya adalah strategi bertahan yang mengandung makna politik—menegaskan bahwa mereka tetap berdaya meski direndahkan.

Perlawanan berikutnya hadir dalam bentuk kolektif, ketika janda-janda membangun komunitas ekonomi produktif, membentuk jaringan solidaritas, hingga menciptakan kelompok advokasi hukum yang memperjuangkan hak-hak mereka. Dari ruang kolektif inilah lahir kekuatan baru: rasa kebersamaan yang menolak untuk tunduk pada isolasi. Tidak kalah penting adalah perlawanan naratif. Melalui menulis, bercerita, dan mendokumentasikan pengalaman, janda menolak dibungkam dan merebut kembali kendali atas representasi diri mereka.

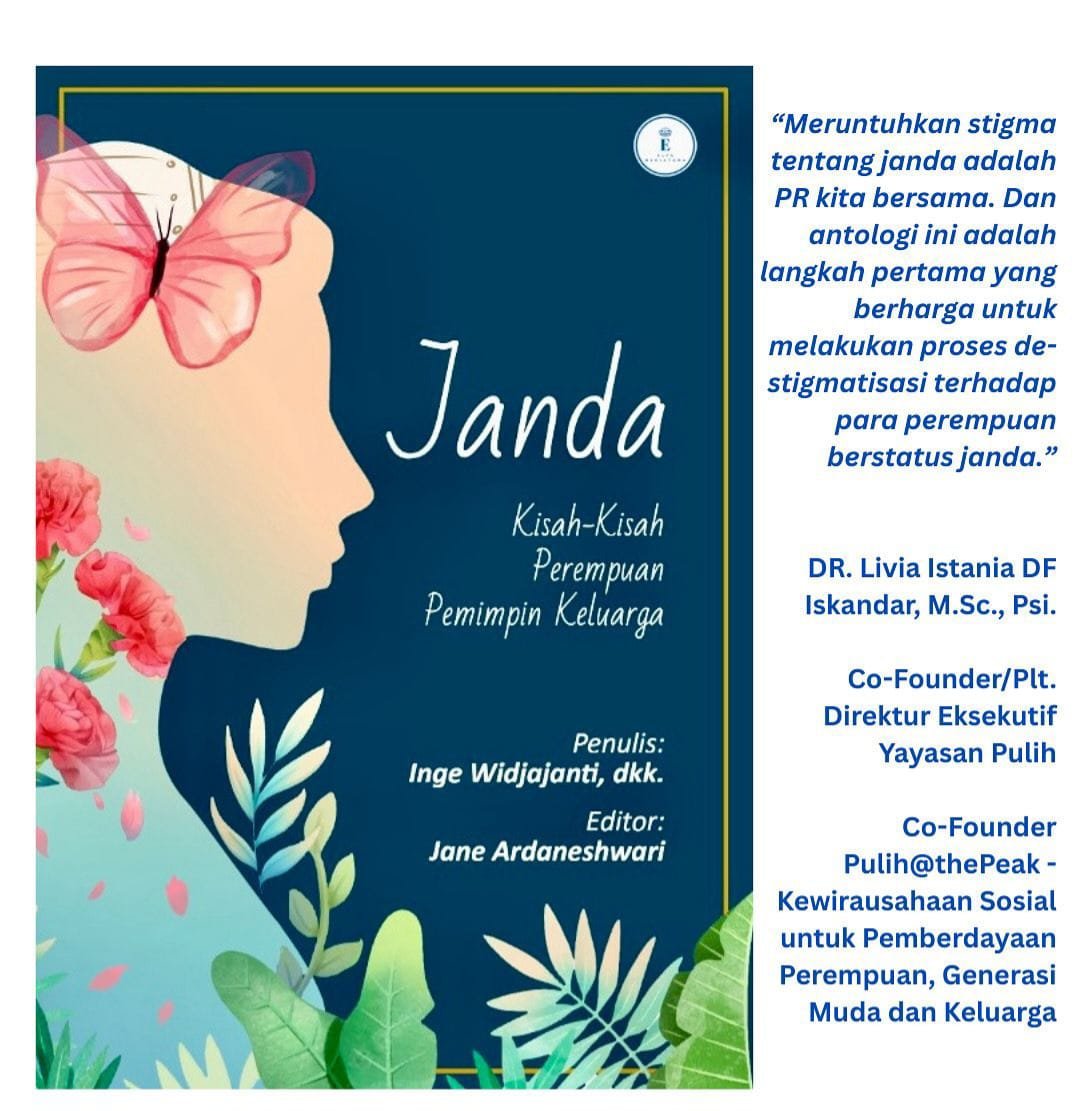

Antologi Janda: Kisah-Kisah Perempuan Pemimpin Keluarga (disusun oleh Inge Widjajanti dkk dengan editor Jane Ardaneshwari dan diterbitkan oleh Elfa Mediatama) menjadi bukti nyata dari bentuk perlawanan ini. Buku tersebut baru saja release Agustus 2025, memperlihatkan bagaimana tulisan bukan sekadar aktivitas literer, melainkan sebuah aksi politik kultural. Dengan menulis, janda bergerak dari posisi sebagai “objek stigma” menjadi “subjek narasi” yang mendefinisikan diri mereka sendiri, menolak dikurung oleh definisi patriarkis masyarakat.

Dalam kerangka Feminist Security Studies, praktik menulis ini dapat dibaca sebagai bagian dari strategi keamanan non-tradisional: narasi menjadi ruang aman yang memecah isolasi, memperkuat solidaritas, dan membangun jaringan perlindungan emosional maupun politik. Dengan demikian, antologi seperti ini tidak hanya menyimpan pengalaman personal, tetapi juga berfungsi sebagai dokumen politik gender yang menggugat tatanan patriarki dan menegaskan janda sebagai aktor sosial yang aktif dalam perjuangan kesetaraan.

Sudah saatnya kita berhenti melihat janda hanya sebagai status penuh stigma, dan mulai mengakui mereka sebagai manusia utuh dengan hak yang setara. Jumlah janda di Indonesia tidak boleh dipandang sekadar sebagai angka statistik, melainkan wajah nyata perempuan yang berjuang di tengah diskriminasi struktural. Untuk itu, perubahan memerlukan tiga langkah mendasar. Pertama, kebijakan afirmatif dari negara yang menjamin perlindungan hukum, akses ekonomi, serta dukungan psikososial bagi janda. Kedua, transformasi budaya yang membongkar pandangan patriarki yang masih menempatkan janda sebagai aib atau ancaman. Ketiga, dukungan sosial sehari-hari yang sederhana namun krusial: berhenti menyebarkan gosip, menghormati pilihan hidup janda, dan membuka telinga untuk mendengarkan kisah mereka. Pada akhirnya, perjuangan janda bukanlah perjuangan yang terisolasi, melainkan bagian dari perjuangan kolektif kita untuk membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan benar-benar beradab. Cara kita memperlakukan janda adalah cermin kualitas demokrasi dan kemanusiaan bangsa. (*)

Penulis: TANTY SR THAMRIN (peneliti pada THAMRIN Working Group, SAR Risk Manager, Instructor Scuba Diving, dan Pilot Paragliding yang gemar mendaki gunung). Tulisan ini merupakan bagian dari riset dalam bidang Feminist Security Studies, di bawah Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor Universitas Tadulako.

Tinggalkan Balasan